Springspinnen - die perfekten Jäger

Spinnentiere gibt es auf der Erde seit etwa 500 Mio. Jahren, die Saurier sind erst 250 Mio. Jahre später aufgetaucht. Während die Saurier aber schon längst wieder Vergangenheit sind, gibt es die Spinnen immer noch. In dieser halben Milliarde von Jahren hatten sie Zeit genug, ihre Jagdstrategien zu optimieren und zu perfektionieren. Vom Fangnetz über das Lassowerfen bis hin zur Fallenstellerei wurde kaum eine Methode des Nahrungserwerbs ausgelassen. Eine der erfolgreichsten Strategien haben aber die Springspinnen entwickelt ‒ anstatt im Netz oder auf einer Blüte passiv auf ihre Beute zu warten, schleichen sie sich aktiv an ihr Opfer heran und überwältigen es dann im finalen Sprung. Diese Methode war offensichtlich so gut, daß die Springspinnen mit über 5000 Arten zur größten Familie unter den etwa 46000 bekannten Arten der Webspinnen aufsteigen konnten.

Um auf diese Art und Weise zum Erfolg zu kommen, bedurfte es allerdings zweier Voraussetzungen: Die Spinne muß erstens über einen hervorragenden dreidimensionalen Gesichtssinn verfügen, um ihre Beute überhaupt erkennen zu können. Typisch für Springspinnen ist deshalb das große und starr nach vorn gerichtete Augenpaar, mit dem sie nicht nur scharf sehen, sondern auch die Entfernung zur Beute exakt messen können. Im Gegensatz zu den Facettenaugen der Insekten sind es aber »normale« Augen mit Linse und Netzhaut. Wie Untersuchungen ergeben haben, besteht diese aus mehreren Schichten mit unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit. Zusätzlich läßt sich die Netzhaut verschieben, womit die Spinnen die Unbeweglichkeit der Augen in Grenzen kompensieren können.

Ganz außen am Kopf sitzen zwei kleinere Augen, die ebenfalls nach vorn sehen. An der Seite des Kopfes folgen zwei weitere, aber viel kleinere Augenpaare, mit denen die Spinne auch potentielle Beute erfassen kann, die sich hinter ihr befindet.

Die Springspinnen besitzen damit die besten Augen aller Spinnen und können im Unterschied zu ihren »normalen« Verwandten, die auf Bewegungen angewiesen sind, sogar tote Beutetiere erkennen.

Und zweitens muß die Spinne die nötige Sprungkraft aufbringen. Dafür sind die Springspinnen aber nicht mit einer überdimensionalen Beinmuskulatur ausgestattet, vielmehr greifen sie auf die Unterstützung der Hydraulik zurück. Das heißt, sie erzeugen vor dem Sprung in ihren beiden hinteren Beinpaaren einen Überdruck, der das blitzschnelle Strecken der Beine erlaubt. Damit können sie bis zum 20fachen ihrer Körperlänge überspringen und genau am erwünschten Ort landen. Eine erstaunliche Leistung dieser winzigen Tierchen.

Vorkommen

Die meisten Springspinnen leben in subtropischen oder tropischen Gebieten, wo manche Arten eine Körpergröße von zwei Zentimetern erreichen können. In Europa sind knapp 400 Arten heimisch, davon etwa 80 in Deutschland. Viele kommen aber nur in bestimmten Gegenden vor oder sind wegen ihrer geringen Größe und der meist unauffälligen Färbung nur schwer zu entdecken. Am häufigsten anzutreffen ist die auffällig gestreifte Zebraspringspinne, die mit ihren kurzen Beinen und den ruckartigen Bewegungen dem typischen Bild einer Spinne nur wenig entspricht. Vom Frühling bis zum Sommer kann man sie an Hauswänden und auf Blättern finden, wo sie sich in der Sonne aufwärmt und Ausschau nach Beute hält. Meistens sind es Fliegen und Mücken, die ihr zum Opfer fallen, aber auch kleine Käfer und andere Spinnen werden nicht verschmäht.

Fotografische Herausforderung

Wegen ihrer lustigen Kulleraugen sind Springspinnen beliebte Makromotive. Es

existieren unzählige Fotos von ihnen, aber vom »Betriebszustand«, dem sie

ihren Namen verdanken, gibt es nur sehr wenige. Der Grund dürfte jedem klar

sein, der schon einmal eine Springspinne näher betrachten oder gar fotografieren

wollte ‒ kommt man ihr zu nahe, ist sie blitzschnell verschwunden.

Ein

winziges Objekt wie eine Springspinne ist schon im »Normalfall« kein ganz

einfaches Fotoobjekt, im Sprung potenzieren sich aber die Probleme. Ohne den

Einsatz von Technik geht hier kaum etwas. Aber selbst wenn es gelingt, die

Spinne in freier Natur beim Sprung von einem Blatt auf ein anderes einzufangen,

bleibt es doch ein absoluter Zufall. Um zu einigermaßen wiederholbaren Aufnahmen

zu kommen, sind die kontrollierten Bedingungen eines Studios

unabdingbar.

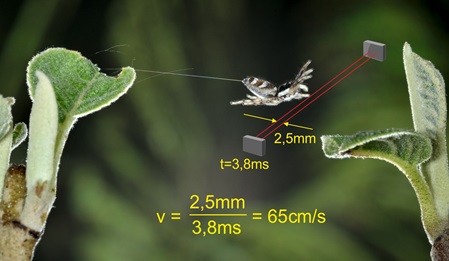

Klärung eines Sachverhalts

Bevor aber zur Tat geschritten wurde, mußte die brennendste

aller Fragen geklärt werden: Wie schnell ist eigentlich eine Springspinne im

Sprung?

Um das herauszufinden, wurden zwei faseroptische Lichtschranken im

Abstand von 2,5 Millimeter hintereinander angeordnet und mit einem zweikanaligen

digitalen Speicheroszilloskop verbunden. Eine »Testspinne« zeigte sich

einsichtig und unterbrach gleich im ersten Sprung beide Lichtschranken im

Abstand von 3,8 Millisekunden. Daraus ergab sich eine Geschwindigkeit von

65cm/s.

Nachdem dieses grundlegende Problem geklärt war, stand dem Ernstfall

nichts mehr im Wege.

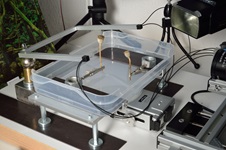

Aufbau

Um die Spinne vom Weglaufen abzuhalten, befanden sich Start- und Landepunkt in einer mit Wasser gefüllten Plastikschale, die wiederum auf einem Tisch aus einer opaken Plexiglasscheibe lag. Dieser Tisch stand auf Magnetfüßen, um ein versehentliches Verschieben zu verhindern. Eine Halogenlampe für Terrarienzwecke sorgte für die nötige Spinnen-Wohlfühltemperatur und Helligkeit. Denn wenn es zu dunkel ist, nimmt die Sprungfreudigkeit der Springspinnen ab.

Der Sprung sollte sowohl quer zur optischen Achse als auch direkt in

Richtung Kamera aufgenommen werden. Wichtigste Voraussetzung ist dabei die

richtige Positionierung der Lichtschranke und die exakte Fokussierung der Kamera

auf den voraussichtlichen Unterbrechungspunkt. Je sorgfältiger hier gearbeitet

wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für den späteren Erfolg.

Bei

einem radialen Sprung, also quer zur optischen Achse, macht sich die

Geschwindigkeit am meisten bemerkbar. Die notwendige Belichtungszeit für eine

scharfe Abbildung läßt sich nach der bekannten Beziehung

Zeit=Weg/Geschwindigkeit abschätzen, wobei als Weg der Durchmesser des

zulässigen Unschärfekreises und als Geschwindigkeit der o.g. Wert eingesetzt

wird. Unter Berücksichtigung des ABM von 0,75 ergibt sich für einen

APS-C-Sensor eine Belichtungszeit von ca. 30µs oder 1/33000s. Der bewährte

Metz 40MZ-3i kommt in der vorletzten Teilleistungsstufe 1/128 auf eine

Blitzzeit von ca.30µs und in der letzten Stufe 1/256 auf 22µs. Zur

Kompensation des starken Lichtverlustes infolge der extrem kurzen Blitzdauer

wurden sechs dieser Blitzgeräte gekoppelt, insgesamt reichte

das Licht bei ISO100 für Blende 11. Ein weiterer Blitz hellte den

Hintergrund auf und ein flacher Metz 28CS-2 sorgte für ein dezentes

Unterlicht.

Bei einem axialen Sprung (in Richtung der optischen Achse) macht sich die Bewegungsunschärfe zwar weniger bemerkbar, dafür kommt die geringe Tiefenschärfe und die Ansprechzeit des PQS-Verschlusses von 2ms ins Spiel. Bis der Blitz aufleuchtet, bewegt sich die Spinne ca. 1,5mm vorwärts. Um sie in der Schärfeebene zu halten, muß die Kamera um diesen Betrag in Sprungrichtung verschoben werden. Natürlich ist diese Distanz bloße Theorie, da man nie weiß, ob die Spinne die Lichtschranke mit dem Kopf, einem Bein oder mit dem Hinterleib unterbricht. Erst die Praxis zeigt, ob man richtig lag oder nicht. Daß die Spinne gar nicht durch den Lichtstrahl springt, sondern zu hoch oder zu tief, ist ein ganz anderes Problem.

Als Kamera diente anfangs die Nikon D7000 zusammen mit dem Leitz Photar

5,6/120 und dem Schneider Apo-Componon 4,5/90. Später wurde sie von der Sony

A6000 abgelöst, die wegen ihres geringeren Auflagemaßes besser mit

kürzerbrennweitigen Objektiven wie dem Leitz Photar 5,6/80 kombiniert werden

kann. Ganz aktuell kommt die hochauflösende Canon EOS M6 MII zum Einsatz, zusammen mit dem Schneider Apo-Componon 4/60.

Die Stromversorgung der Kamera übernahm ein Netzteil, damit sie nicht

im entscheidenden Moment wegen eines entladenen Akkus

ausfällt.

Und Action!

Nachdem alle Einheiten überprüft und einsatzbereit waren, hieß es »Auftritt

Thekla!« Nun kam es darauf an, die Spinne vorsichtig auf den Startpunkt

abzusetzen. Das ist der heikelste Moment, denn je nach ihrem Temperament und

Kooperationswillen funktioniert das gut oder auch nicht. Anfängliche

Befürchtungen, daß sie sofort wegspringen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden

würde, erwiesen sich aber als unbegründet. Stattdessen zeigte sie sich als sehr

vorsichtig und erkundete erst einmal die neue Umgebung. Mehrfach lief sie

den Stiel hinunter bis zum Wasser und tastete mit den Vorderbeinen hinein.

Irgendwann wurde ihr das Spielchen aber zu dumm und sie entschied sich, zu

springen.

Nun zeigte sich, ob die Vorbereitungen erfolgreich waren und nicht

nur die Lichtschranke ausgelöst, sondern auch ein scharfes Bild erzeugt wurde.

Oft genug war das nicht der Fall, dann wurde die Spinne mit einem kleinen

Holzstöckchen aufgenommen und wieder auf dem Startpunkt abgesetzt ‒ in der

Hoffnung, daß der nächste Versuch gelingen möge. Nach einigen Sprüngen war dann

aber Zeit für die Erholung samt Belohnungsfliege.

In der Praxis kam es aber

auch vor, daß die Spinne das Wasser nicht erkannte und hineinsprang. Manchmal

konnte sie sich mit Hilfe ihres Fadens selbst wieder herausziehen, meist gelang

ihr das aber nicht. Dann mußte sie mittels Holzstöckchen gerettet werden, was je

nach »Durchnässungsgrad« eine meist längere Putz- und Trocknungsorgie im warmen

Licht der Halogenlampe nach sich zog. Im ungünstigsten Fall sprang sie gleich

wieder ins Wasser, die meisten Fotomodelle waren aber schlau genug, sich davon

fernzuhalten.

Der Faden sorgte immer wieder für Überraschungen. Er ist so

dünn, daß man ihn oft übersieht und sich wundert, wenn die Spinne den »Abgrund«

anstatt im Sprung lieber auf dem Seil überquert. Manchmal war der Faden auch zu

Orten gespannt, an denen sich die Spinne noch nie befunden hatte. Mit einer

kreisförmigen Bewegung des Holzstäbchens um den Absprungpunkt herum konnten aber

alle Fadenreste entfernt werden.

Mit der Zeit stellte sich das richtige »Spinnengefühl« ein und man lernte abzuschätzen, was sie als nächstes tun wird. Daß ein Sprung bevorstand zeigte sich i.a. daran, daß sie sich an den Rand stellte und das Ziel starr anvisierte. Wenn sie sich dann flach auf den Boden preßte, ein wenig zurücklehnte und am ganzen Körper leicht zitterte, dauerte es nur noch eine Sekunde und weg war sie. Nur der Blitz und der Zentralverschluß signalisierten, daß sie schon längst am Zielpunkt angekommen war.

Was aussieht wie eine Stroboskop-Aufnahme,

ist in Wirklichkeit aus fünf einzelnen Fotos zusammengesetzt. Das

heißt, die Spinne ist fünfmal gesprungen, wobei die Lichtschranke jedesmal um

ein paar Millimeter nach rechts versetzt wurde. Der Grund für diesen

Aufwand liegt darin, daß ein einzelner Stroboskop-Blitz zu schwach ist, um die

Szene ausreichend zu beleuchten. Es müßten mindestens fünf bis sechs Blitzgeräte

»stroboskopmäßig« synchronisiert werden, was leider kein aktuelles Blitzgerät

unterstützt.

Mehr Motivation

Normalerweise versucht eine Springspinne, mit möglichst geringem

Energieeinsatz vorwärts zu kommen, also »zu Fuß«. Nur wenn es nicht anders

geht, überspringt sie den »Abgrund«, z.B. auf der Flucht.

Das eigentliche Ziel hinter dem Sprung ist aber die Beute und ihr diese in Form

einer Fliege anzubieten, war die letzte Steigerung der

Schwierigkeit.

Während die Spinnen noch einer nachvollziehbaren

Strategie folgen, sind Fliegen völlig »lenkungsfrei«. Um sie dazu zu bringen,

zur Spinnenbeute zu werden, bedurfte es einiger Versuche und Vorbereitungen. Am

besten bewährt hat sich etwas Honig und ein Kühlschrank, in dem die

Fliege abgekühlt wurde. Dann mußte es schnell gehen. Während die Spinne

wartete, wurde die träge Fliege mit einer Pinzette auf den Honig gesetzt.

Innerhalb weniger Sekunden war sie wieder fit, aber der Honig schmeckte

auch gut… Genug Zeit für die Spinne zum finalen Sprung.

In Anlehnung an

einen alten Spruch hat es nicht oft funktioniert, aber immer

öfter...